重要新闻

重要新闻

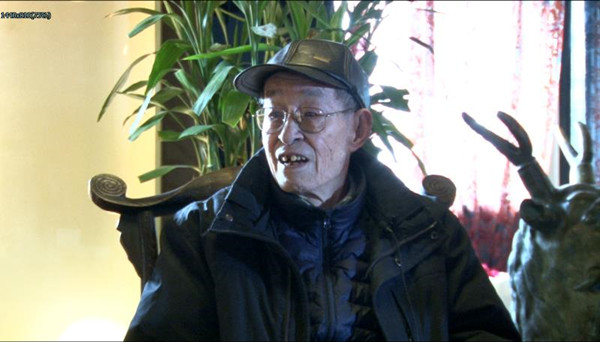

农工党南京市委抗战时期老党员贾庸奎于2018年2月3日早晨逝世,享年100岁。

贾老1918年10月出生,安徽合肥人,1942年毕业于复旦大学。1941年8月至1945年12月,担任农工党前身中华民族解放行动委员会创办的重庆民利制革厂会计主任、经理。2007年《前进论坛》“红镜头”栏目刊登特约文章《寻访民利制革厂——记抗日战争时期解放行动委员会在重庆兴办实业的往事》,文章中详细描述了民利制革厂的创办由来、发展历史、人员情况,包含了贾老在民利制革厂的全部工作经历。

建国后贾老在南京市人民法院、江苏无线电厂、金陵职业大学、电子工业14研究所职工大学等单位工作直至离休。曾参加编写《生产经营型企业管理》一书,由江苏人民出版社出版。

2006年,贾老曾撰写关于民利制革厂的回忆录,为农工党历史研究提供了宝贵的第一手资料。

2016年,在农工党南京市委“口述历史拍摄组”的采访中,贾老再次回忆了农工党组织当年在西南开展斗争的情况,为我党留下了鲜活生动的党史教材。

贾老的过世使农工党失去了一位让人尊重、敬佩的老前辈,他一生心系农工、为农工奋斗、奉献的精神值得我们永远怀念!(宣调处)

现全文转载2007年《前进论坛》“红镜头”栏目特约文章《寻访民利制革厂——记抗日战争时期解放行动委员会在重庆兴办实业的往事》,以示纪念。

一

2002年,中共中央统战部和新华社来渝拍摄专题片《珍藏历史》时,寻访各民主党派历史遗址和民主人士故居。笔者曾陪同摄制组到过抗战时期农工党前身解放行动委员会的遗址——民利制革厂。但当时仅仅知道在北碚区金刚碑镇,并不清楚其确切的位置,对相关资料也知之不多。2006年,农工党中央宣传部来渝拍摄专题片《中国农工民主党》时,农工党北碚区委找到了金刚碑镇一位几代世居的老居民,由这位当地居民带路,农工党中央摄制组一行走出金刚碑镇外约200米,在嘉陵江小三峡温塘峡口回水沱半山腰上,有一处断壁残垣的老房遗址,这就是最早兴建于抗战时期的制革厂,后又成为人民公社仓库的遗址,现在周围是一片菜地和树林、杂草。2007年,笔者参加了农工党中央在济南市举行的党史资料工作会议,在讨论《抗战时期的农工党》书稿时,意外获知江苏省委有一位叫贾庸奎的老党员,曾在1941年8月至1945年12月,担任民利制革厂会计主任、经理。他写了一篇关于民利制革厂的回忆录,提供了宝贵的第一手资料。最近为完成中央布置的建立农工党革命活动史迹档案的工作,笔者等二人再次到金刚碑镇民利制革厂遗址拍摄了一组照片。结合笔者近年来收集的金刚碑镇和农工党抗战时期的相关资料,得以记录解放行动委员会在重庆的一段珍贵往事。

二

在重庆北温泉与北碚之间,近嘉陵江温塘峡口,有一条小溪从缙云山麓向嘉陵江边跌宕延伸,在小溪和山谷之间,生长着几十棵古老的黄桷树,浓阴蔽日,幽谷深野,流水潺潺。还有那弯弯曲曲的石板古道,已被岁月磨砺得凹凸不平,一些穿斗青瓦房、竹木夹壁房三五成群地分布在小溪和沟谷之间。这里就是重庆北碚金刚碑古镇。现在的金刚碑虽然偏僻冷清,但民风淳朴,基本保持了原汁原味的古镇风貌。

金刚碑街区的发展同缙云山南麓的煤窑开采和运输相关,也同抗战时期国民政府内迁相联。在清康熙年间,缙云山煤窑开采的煤炭用骡马驮至金刚碑,然后从这里用船只运送至各地。到清同治年间,煤业兴旺,骡马成队,为马帮和船帮服务的马房、栈房也日渐增多,形成了一个销售转运煤炭的集镇。到抗战时期,国民党政府内迁重庆,靠近北碚的金刚碑也再度热闹起来。那时,一批著名的哲学家、历史学家、文学家、大学者如梁漱溟、晏阳初、傅抱石、竺可桢等寓居金刚碑。金刚碑也因这些名人的莅临而声名远扬。

1938年10月武汉沦陷后,中华民族解放行动委员会负责人章伯钧、彭泽湘和一批干部先后到达重庆,中央机关由武汉迁重庆,在重庆李子坝半山新村3号设立中央机关联系点。当时解决党务活动经费、周济生活无着落的成员等问题,主要靠解放行动委员会的成员利用自身职业的渠道来筹划。例如,连瑞琦当时担任陆军卫生用具制造厂厂长,王人璇为总工程师,郭则沉为总务处长,谢植为出纳科长。解放行动委员会负责人章伯钧等与中共领导人周恩来、王若飞、徐冰、王炳南等曾在该厂开会。后来,有人密报该厂是第三党(当时解放行动委员会又称第三党)的经费来源处,是共产党的开会地点,当局以扰乱抗战后方的罪名,将连瑞琦“军法”拘审。当时还有解放行动委员会成员庄明远任江津中华纺织厂董事长,袁吉安任江津陆军敷料厂厂长等。

为了取得比较稳定的经费来源,解放行动委员会提出了“发展生产,自给自足”的方针,决定创办一个经济机构,作为与外界联系的依托。1939年,得到中央赈济委员会的支持,拨给五万元开办经费;又以救济战区难童的方式,获得盐务总局五万元的赞助。经多方寻觅厂址,在重庆北碚实验区的一个地名叫金刚碑的小镇上,向一位李姓业主租赁了十八亩土地。这个地方面临嘉陵江畔,运输方便;左接北温泉名胜,风景宜人;右接北碚区仅四、五华里;背邻梁漱溟创办的勉仁中学。这里的山坡地势可以放置竹管引来生产、生活用水,很好地解决了制革工艺需要大量用水的问题。这是一处非常合适的建立制革厂的地址。经过修建厂房、购置设备、招聘人员等筹备工作之后,1939年,正式建立了“中央赈济委员会民利皮革厂”,当时邀请了担任军事委员会战地党政委员会副主任委员的李济深先生题写厂名牌匾。

民利制革厂建立后,由章伯钧任董事长,彭泽湘为经理,聘请西康雅安制革厂一位姓赵的厂长负责生产技术。1941年,彭泽湘离厂,由刚辞去38军组织部主任后来到重庆的罗任一接替经理职务,贾庸奎兼任会计主任。1942年,罗任一离任返回四川资中故里。经理的继任者为邹静陶(章伯钧夫人李健生的妹夫),他刚辞去李济深秘书工作后,赴湘西老家接夫人李絮如来渝赴任。贾庸奎任副经理兼会计主任,协助邹静陶处理厂务。1943年,邹静陶因故离厂,就由贾庸奎负责全部工作直至抗战胜利。这段时间,因躲避日本飞机对重庆城区的轰炸,章伯钧夫人李健生带着两个孩子,也到民利制革厂的宿舍来居住,同时担任制革厂的出纳工作。民利制革厂招收了数十名赈济委员会下属保育院的难童为练习生,他们都已小学毕业,经过技术培训成为制革厂的工人。为了解决员工生活问题,还附建了一个农场,种植蔬菜等农产品。

通过解放行动委员会成员连瑞琦、王人璇、郭则沉、谢植等人的关系,民利制革厂与陆军卫生用具制造厂签订合同,以销定产,设置了制革部和皮件部,制作皮鞋、皮包、皮箱等成品供应市场。卫生用具制造厂是一个大型的军需后勤工厂,给民利制革厂提供了比较稳定的业务。再加上民利制革厂有“中央赈济委员会”的冠名,属于兴办社会福利事业的性质,一方面可免去当时的苛捐杂税,对发展生产有利,另一方面又不可能全力发展再生产,唯一遵守的原则就是要保证提供党务活动经费。在民利制革厂生产经营时期,保证了解放行动委员会基本的经费需求。

1945年,抗战胜利结束,国民政府还都南京。1946年,解放行动委员会领导人和中央机关也迁移到宁沪一带。民利制革厂由一位杨姓商人投资接办。重庆北碚金刚碑成为解放行动委员会最早兴办实业的地方,民利制革厂完成了抗战时期的一个特殊使命。(本文转自2007年《前进论坛》)